亚硝酸盐的产生过程及对水产养殖的危害

一、亚硝酸盐的产生过程

硝酸盐是氯素存自然界循环过程中的产物之水体中含氮化合物存在的主要形式有:有机氨和氨态氯(NH3-N)。氨化作用即由氨化细菌或菌的作用将有机氯分解成为氨与氢化合物,氨态氯在硝化作用下转化为硝酸盐氮,这是一个耗氧、耗碱度的过程 ,亚硝态氯是其中不稳定的中间形式,对养殖生物具有很强的毒性。溶氧充足时,经硝化作用可转化为无毒的硝态氮,在缺氧条件下则经反硝化作用.又可能转化为毒性更强的氨氮。从氨态氮转化成硝态氮的过程分两步进行:

①2NH4+ +3O2一一2NO2- +4H++ 2H2O+ 能量

② 2NO2-+O 2一一2NO3 -+能量

反应①在反硝化杆菌的作用下进行,反应②在硝化杆菌的作用下进行,二者统称为硝化细菌,其适宜生长温度为20~30℃,温度低于20℃,氨氯的去除能力逐渐下降,低于1 5℃. 硝化反应受到抑制,低于5℃ 硝化反应几乎停止.

二、亚硝酸盐对水产养殖生物的影响

亚硝酸盐能导致养殖动物中毒,中毒机理是血液携带氧气的能力减弱,有时水中含氧量并不低。而只是血液的携氧能力降低,养殖对象比较容易形成类似缺氧的症状,,养殖动物还会出现“浮头”的症状。虾类亚硝酸盐中毒后,常在池底死亡,死亡后又无明显症状,即大家统称的“ 死底症”、“偷死症” 、“冒底”。尤其在脱壳时. 大批虾由于“缺氧”造成脱壳不遂而死亡。 如果搬起料台后,或把虾起水或集中后.虾体体很快就会变白而死亡。亚硝酸盐中毒对虾外表症状有黑鳃、黄鳃、肝胰脏模糊不清晰,解剖显微镜观察.鳃丝肿胀充水, 甚至糜烂粘有污物.肠道充血发炎,肝胰脏空泡甚至糜烂。鱼类亚硝酸盐中毒后,一般可以呈现慢性中毒和急性中毒两种方式,慢性中毒会导致鱼类生长不明显,体表呈现不正常的色泽,活动力减弱,反应迟钝等。急性中毒和浮头很相似,都呈现缺氧症状,但是两者最大的区别是亚硝酸盐中毒在太阳出来后鱼还不下水,有时甚至整天都在水面活动,晴天也不例外。

1.慢性中毒:症状不明显,一般肉眼很难看出, 严重影响鱼类的生长和生活。中毒较深的摄食量减少,活动力减弱,鱼体消瘦.体表无光泽,这为池溏的整体症状,只要细心观察,同样可以发现.见人回避反应缓慢, 只要水体转好.该症状会逐步消失,但如果不及时凋节水质,就会严重影响成活率,特别是在恶劣天气或病害侵入时, 会造成极大损失。

2.急性中毒:一般发生在清晨. 肉眼观察似缺氧浮头, 且往往伴随缺氧症状同时发生.有时难以区分,但仍然还足有区别的。缺氧浮头.鱼大多集群.甚至集聚得很紧。但亚硝酸盐中毒就不同,鱼在整个池塘中不均匀分布,到处都是,即使注水解救,短时间内也不会出现游向水口的情况。太阳出来后,症状也不会很快消失, 甚至随时间的推移.症状越来越重,晴天中午都不会解除。如一直按缺氧解救,只在下午有点缓解,第二天病情更重,连续几天部不能解除. 甚至造成大批量死亡,处理不当,其死亡率可达90%以 .损失十分严重。

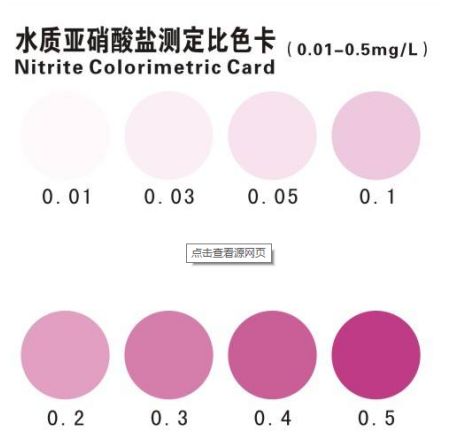

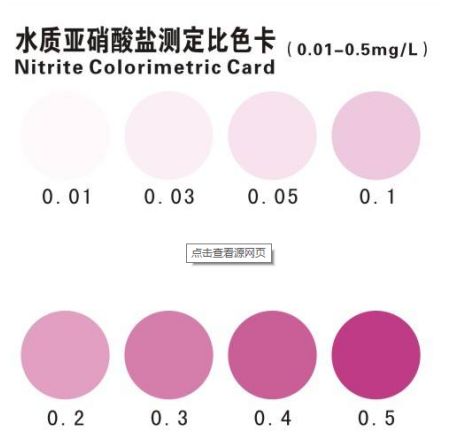

三、亚硝酸盐的预防。

由于亚硝酸盐的产生过程我们可以看出,亚硝酸盐是水体氮循环的产物之一要在水体中完全不存在是不可能的,要消除亚硝酸盐只有在养殖过程中要严格控制其浓度,最主要的预防措施是。

1..彻底清淤、消毒,避免有机物的大量沉积。

2.投饵不能过量,减少水体中多余的氮肥素

3.在养殖过程中保持水体的微碱性状态。经常使用生石灰调节水质,、

4.养殖水体装上增氧曝气设备,把握增氧机使用原则。尽量保持养殖水体充足的溶剂氧, 保持高溶氧水平。

5.在高温季节尽量避免向水体使用碳酸氢铵、尿素等无机氮肥和耗氧量高的有机肥。

6.经常使用硝化细菌、芽孢杆菌、光台细菌等有益微生物制剂, 以调节水质。

7. 使用微生物发酵水产专用肥,微生物发酵专用肥不仅含有水体中有益藻类生长所需的各种营养成分,还添加了大量的生物活性菌,不仅能定向培育有益藻类,还能促进菌相和藻相的动态平衡,从而有效降低水体中氨氮、亚硝酸盐的含量。

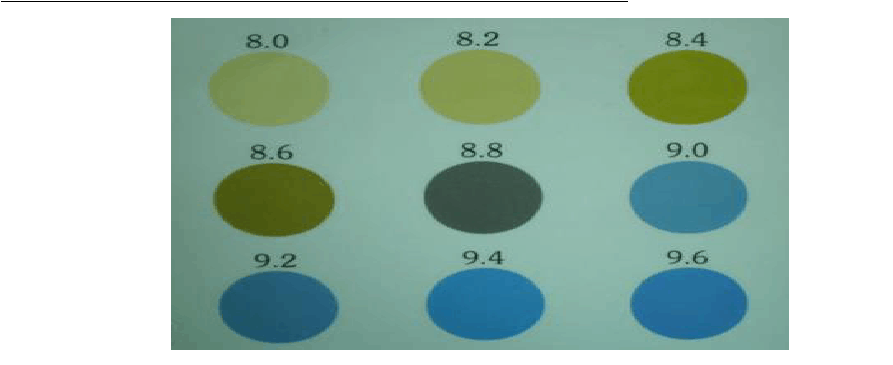

pH值(即酸碱度)是水质的重要指标。在养殖水体中,pH值十分直观地反映着水质的变化,比如藻类的活力、二氧化碳的存在状态等,都可以通过pH值的大小...

摘 要:氨氮是水产养殖中需要密切关注的水质指标。氨氮对鱼类的毒害作用主要归因于其所包含的非离子氨(NH3-N)的毒性。研究表明:NH3-N能够影响鱼类...

亚硝酸盐的产生过程及对水产养殖的危害 随着养殖水平的不断提高,养殖密度的不断加大.对池塘的投入也在不断地增加,水体的负载大都达到或超过饱和...